皆さん、こんにちは!

pao

paoお久しぶりです。2023年9月ぶりの投稿になります。

こちらのブログで国家試験の勉強法などをシェアしておりましたが、2024年2月に国家試験を無事に受験することができました。

結果は、一発合格!

2024年度は、専門教科が難しくヒヤヒヤしましたが、117点で合格!

現在、登録中ですが晴れて精神保健福祉士の仲間入りを果たすことができました。

応援してくださった方々、ありがとうございました!

本日は、国家試験の勉強を振り返り合格に効果があったと感じる勉強法をシェアしたいと思います。

国家試験|一発合格した勉強法 ※実際のスケジュールあり

これから紹介するスケジュールは、私の失敗や挫折も包み隠さず紹介しています。

これから、国家試験に挑戦される方は、最後の振り返りを参考にスケジュールの組み立てをしていただければと思います。

STEP①|7月初旬:スケジュール作成

1番大事なのは、勉強のスケジュール作成!

私は、過去問が届く7月頃までに国家試験までのスケジュールを作成しました。

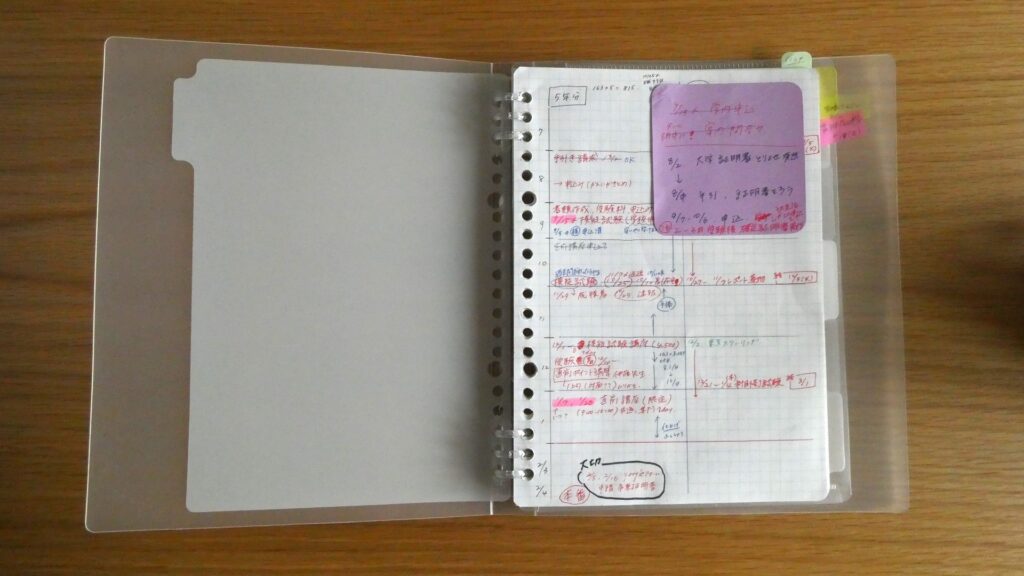

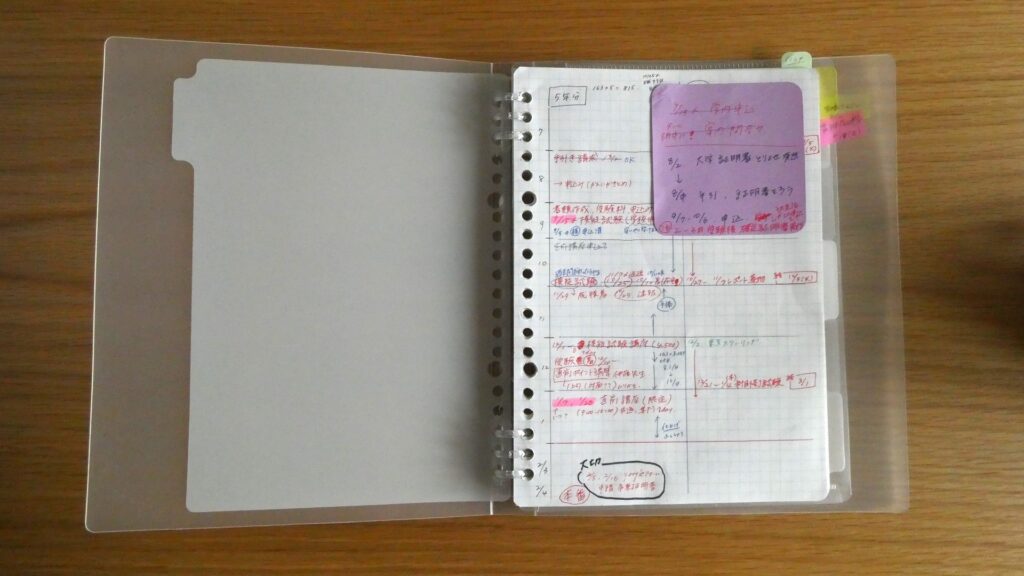

実際の勉強ノート

日本福祉大学では、4年次2年目でもレポート課題がたくさんあります。

そのため、国家試験の勉強だけに集中することができません。

ですので、4年次編入の方は、1年目に履修できる単位上限まで単位を取りきることをオススメします。

そして2年目には、残りの単位を春の科目修了試験までに取り終えることで、負担はかなり軽減できます。

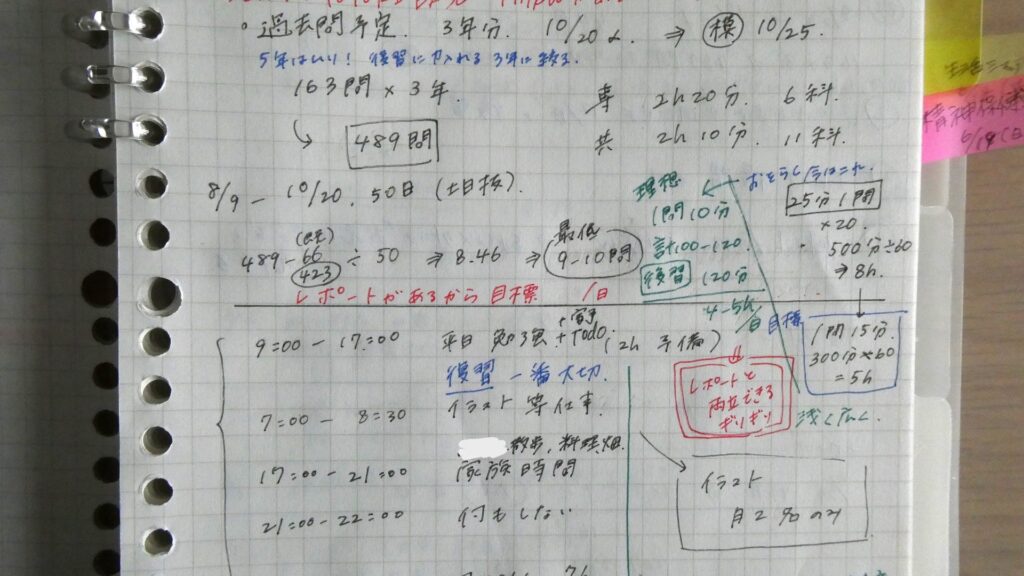

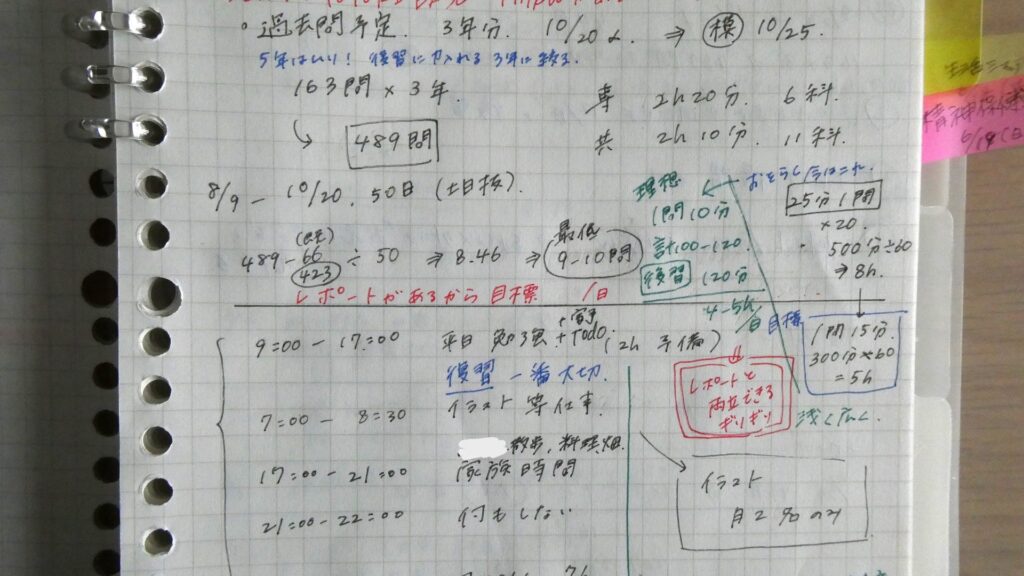

1日に何問できそうか?どれくらい時間がかかるか知る。

スケジュールを作るには、1問にどれくらい時間がかかるのか知る必要があります。

10月末までに過去問3年分終わらせる!

スケジュールを立てた段階では、そう意気込んでいました。(実際は、最終的に3年分全て解き終えたのは、試験1週間前)

試験1年分は、163問あるので、3年分となると489問です。

私は、1問解いて解説を確認しながら勉強をしていたので、初めの頃は、1問1時間前後かかることもありました。

ですので、1年分終えるのに1ヵ月以上もかかってしまいました。

スケジュール通りに勉強できないと焦りが出てくるので、ゆとりのある計画がオススメです。

1日で無理なくできる量を把握することが大事です。

人間なのでスケジュール通りにいかなくて当たり前!私も何度もスケジュールを修正しました!

STEP②|7~9月【中央法規】過去問を2年分解いてみる。(大量記憶法)

さて、STEP①でも軽く触れましたが、まずは過去問を解いて勉強をしました。

何から始めればいいのかな?という方は、過去問一択です!

自分が勉強しやすい方法でいいのですが、私は1問解いたら解説を確認するスタイルです。問題を忘れる前に確認できるので私には合っていますが、時間がかかります。

この頃に実践していた「大量記憶法」

大量記憶法は、毎日の復習が追い付かず長続きしませんでした。

几帳面で自分を律することができる方には、とても良い勉強法だワン!

やる気はあったけど、無理だった~。2年目の途中まで頑張りました。

勉強用タイマーでメリハリのある勉強を!

このように、勉強し始めると深入りしすぎてしまい時間が掛かる!なんてことありますよね?

そんな時にオススメの勉強用タイマーです。

「調べるのは10分まで」と決めて次に進むことで、予定していたタスクを終えられなかった!ということを防ぎます。消音モードと光のお知らせ機能が便利。

優しい光でお知らせてしてくれるので、聴覚過敏の方にもオススメです。図書館での勉強にも良さそうです。

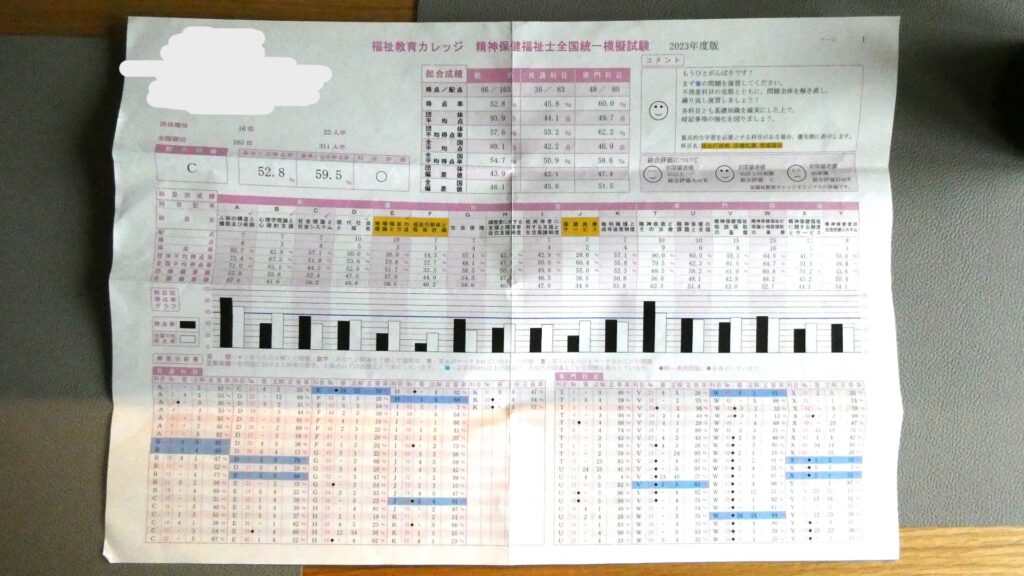

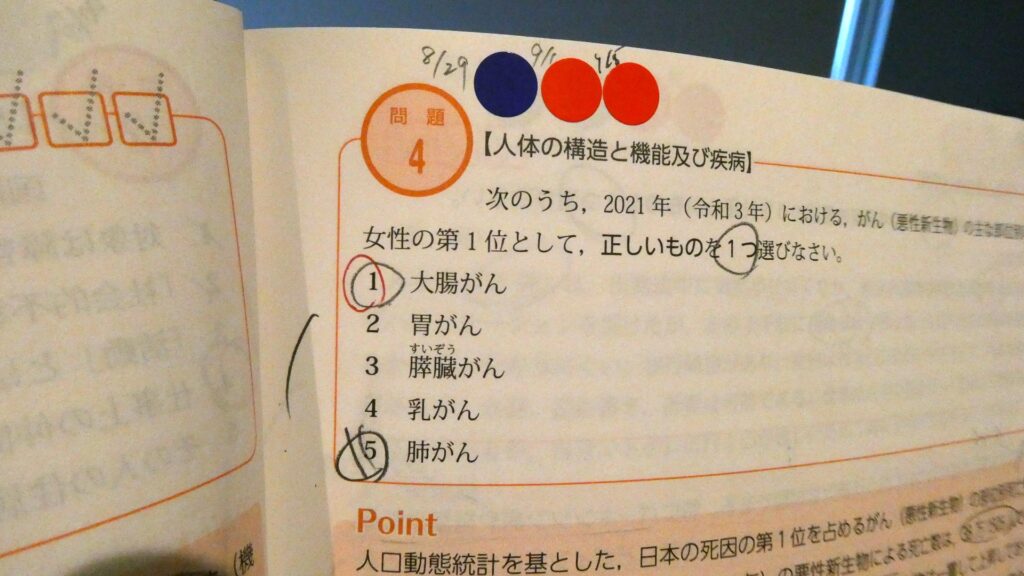

STEP③|10月下旬【模試】自宅受験

レポートに追われ過去問を中断したまま10月に突入。

模擬試験の時期がやってきました。

学校では受けた方がいいと言われたけど・・・

正直、過去問だけでいいのでは?と思っていました。そんな余裕ないよ!と・・・

受けずに落ちるのは嫌なので、泣く泣く受験。

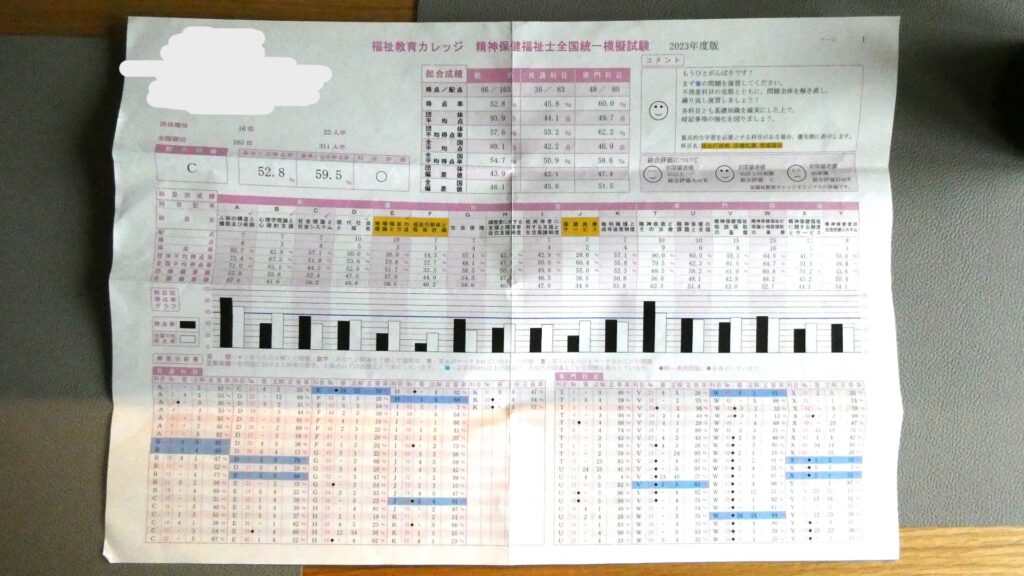

模擬試験は、何社かあるのですが私が受けたのは「福祉カレッジ」

他と比較して値段が安いのでこちらに決めました。4000円くらいだったと思います。

在宅で好きな時に受験できるのも楽でした!

会場で受ける緊張感や予行演習はできませんが、田舎なので交通費もかからず助かりました。

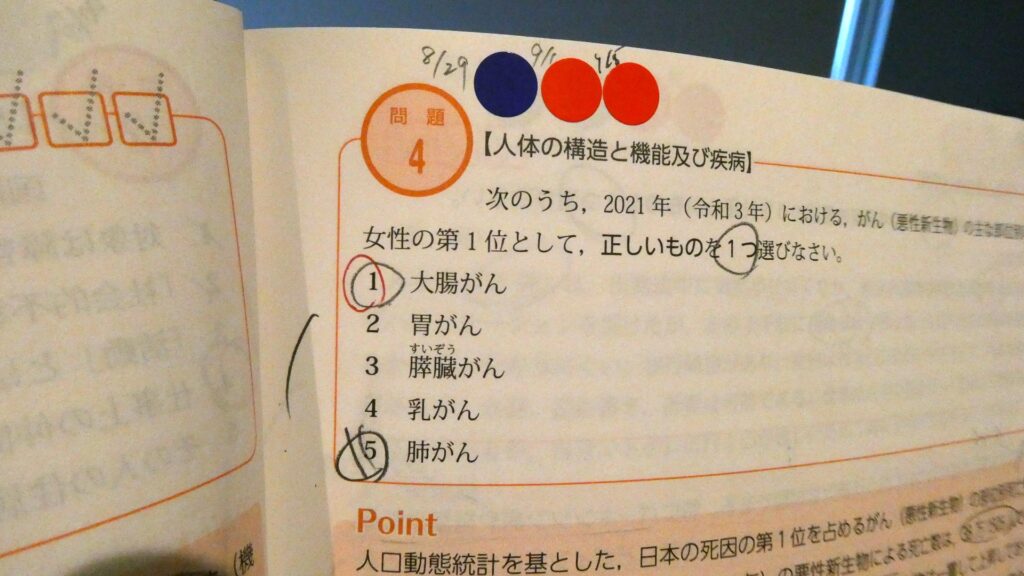

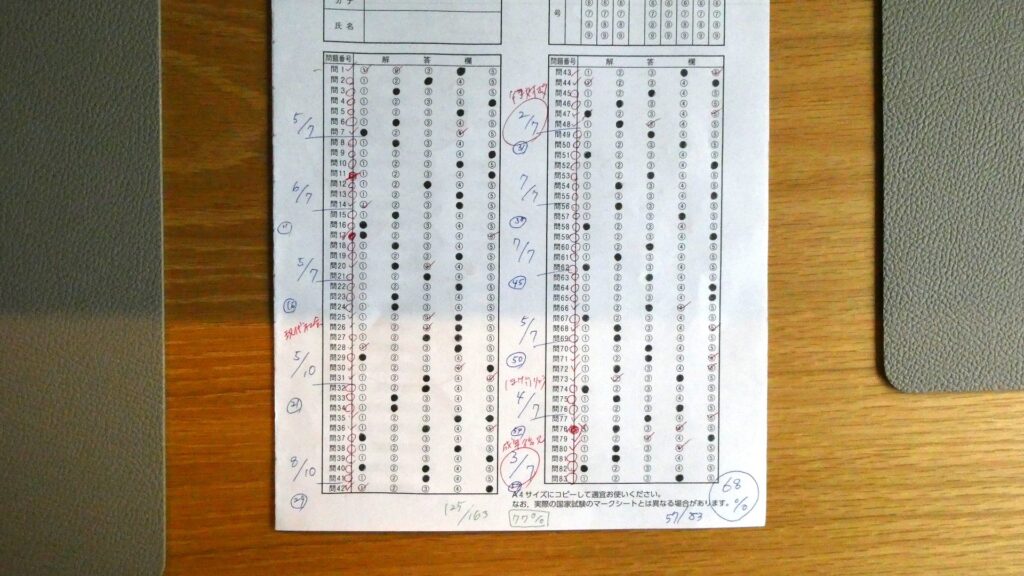

実際の結果がこちら

6割取れていませんが、0点科目がないだけ良かった~!勘で答えた問題も多かったです。

実際の試験時間に合わせて模擬試験を受けるのがオススメ!時間配分やトイレは大丈夫か?など当日に感じる不安を事前に準備するシミュレーションができます。最新の法改正に対応している点は、心強かったです。

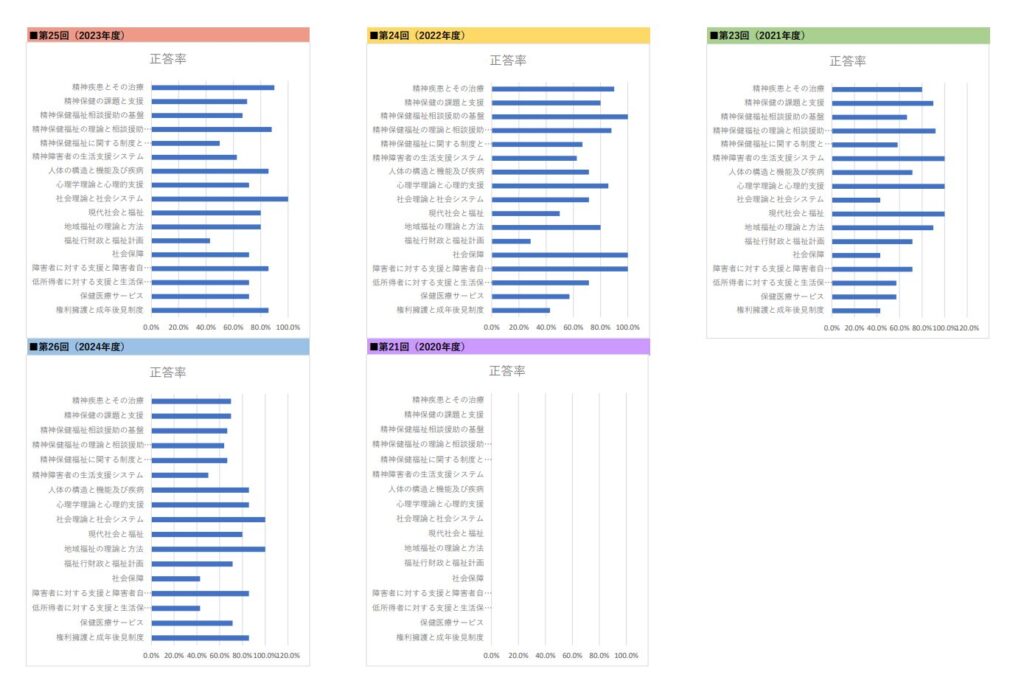

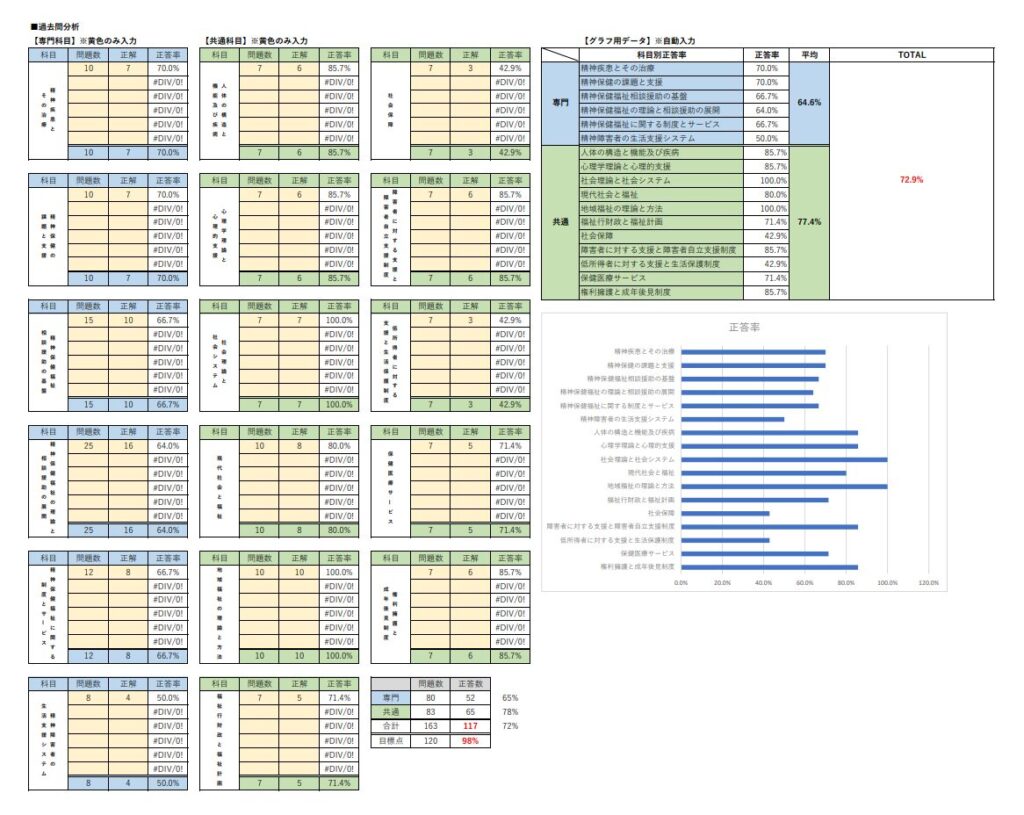

この時期になると、あれもやらなきゃ!これも!と焦ってしまいますが、過去問に集中して3年分勉強すれば合格圏内です。

STEP④|12~1月中旬【YouTube学習】難しい制度を理解する

12月頃には、スクーリングや最後のレポート課題があります。

勉強に割く時間が中々取れずに焦ってくる時期です。

北陸に住んでいるので、元旦の地震で被災し車中泊生活の中、勉強することになりました。

このように、試験直前にアクシデントがおこることもあり得ます。

直前に焦らないためにも、余裕のある勉強スケジュールを立てることの大切さを感じました。

この頃は、過去問を解いても難しい問題は頭に入ってこず、諦め半分。

このままでは、落ちるかも・・・

そう思っている頃に、基礎ができていないから理解できないと気付きます。

YouTubeで国家試験の解説をしている方がいらっしゃるので、大変お世話になりました。

科目ごとの動画解説の後に、過去問を使った解説をしてくださるので理解が深まりました。

ネットには、間違った情報や古い情報もあるので、自分で調べながら補助として使うのがオススメです。

精神保健福祉士で検索すると、沢山の動画が出てきます。

STEP⑤|1月中旬~後半【Excel分析】過去問を3年分繰り返す

YouTube学習を終えたのが、1月中旬。まだまだ余震が続いていたので不安を抱えながら勉強をしていました。

当初のスケジュールでは、10月末には、過去問3年分終わっているはずだったのに・・・と後悔しても遅く(笑)

最後の追い込みだワン!

遊びたいだろうに頑張ってたね!

試験までの残りの2週間は、過去問に集中することにしました。

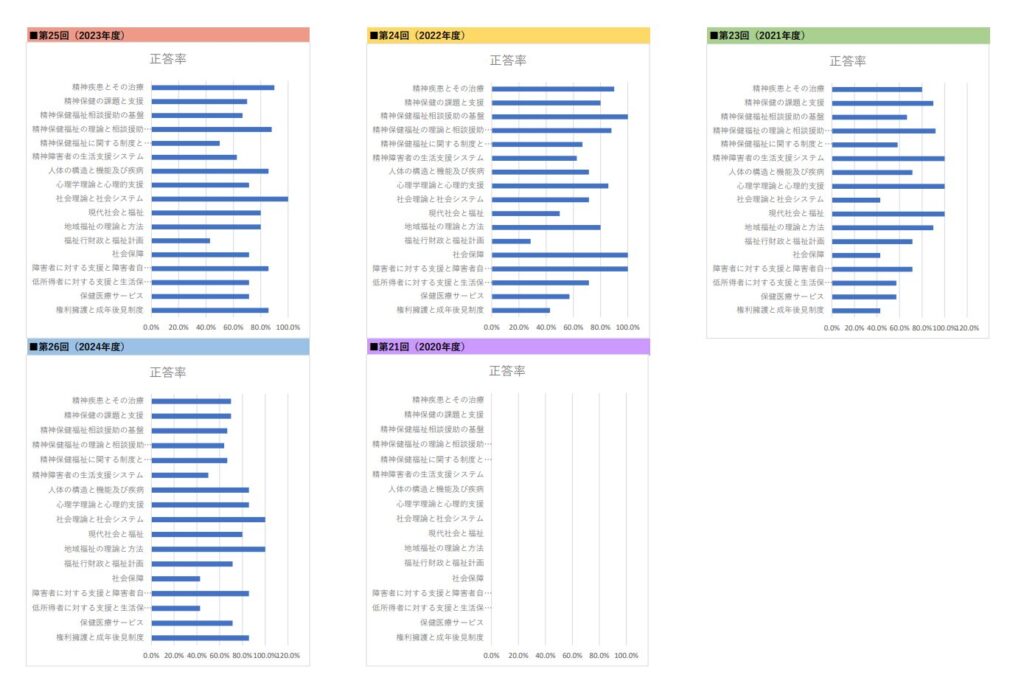

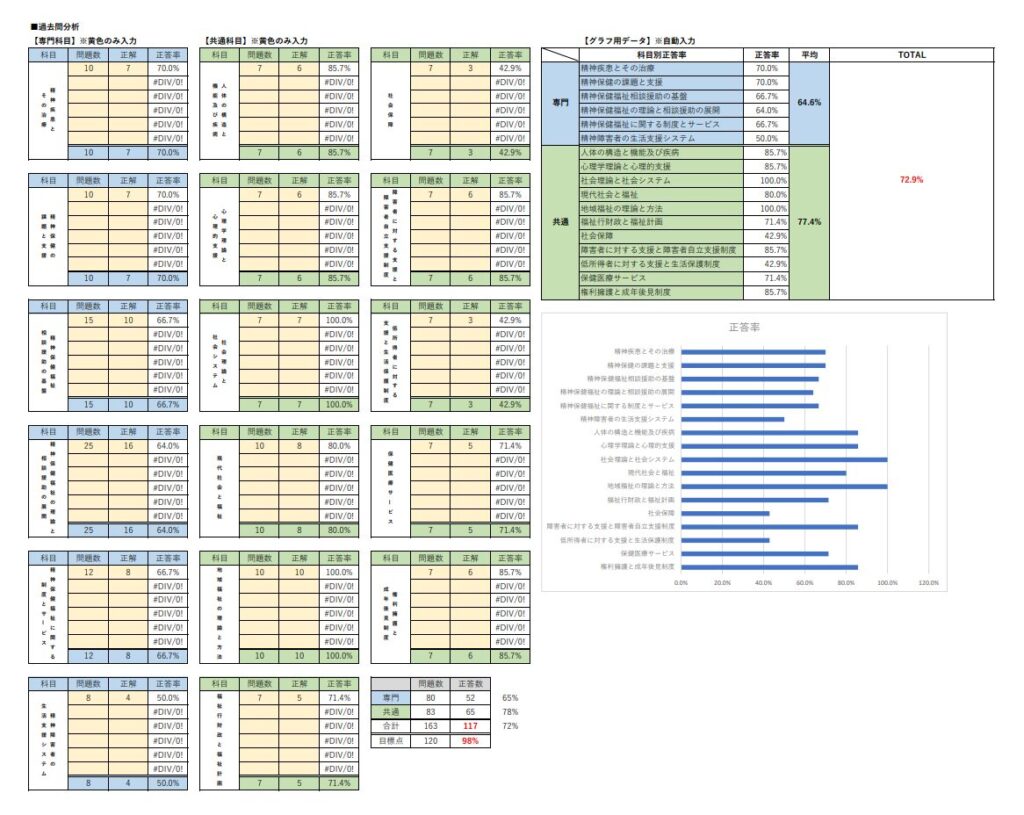

苦手教科をカバーするためにExcel分析を導入!

試験ギリギリになりましたが、3年分を解き終えました。

苦手を見える化!

実際に解いた過去問を、黄色のセルに入力することで正答率を可視化できるExcelシートです。

目標点を入力することで、到達率も確認できます。

がむしゃらに勉強するのではなく、見える化することで根拠のある自信と成長が感じられます。

Excel無料ダウンロードはコチラ

進捗管理表(見本)

さらに、科目ごとの進捗を管理することで達成感と「これだけやったから大丈夫!」という安心に繋がります。

今年度から、新カリキュラムで科目名が変わるのでご注意ください。

STEP⑥|12月~試験まで【1人で頑張らない!】学友と進捗状況を毎日シェアする

以前、こちらの記事にも書きましたが、学生時代は1人で黙々と勉強をするタイプでした。

その頃の反省として、今回の学生生活では自分がシェアできることはシェアする。

そんな自分に成長したいと思っていました。

周りにいる学友は、ライバルではなく共に合格を目指す仲間なのです。

スクーリングで出会った学友と進捗状況を共有する

私は、学友とお互いに勉強のやる気を出すため、毎日進捗状況を共有していました。

私自身、勉強をできない日があり少し焦ることもありましたが・・・(笑)

国家試験の情報を共有したり、試験直前の緊張感を分かち合える仲間がいてくれたことは、大きな支えとなりました。

試験直前は、緊張MAX!

スクーリングの際に、お友達になりたい方に声をかけてみるといいかもしれません♪

大人になって、気が合う方に出合うのは至難の業。このような、素敵な出会いに恵まれ感謝しています。

厳選|最終的に使っていたオススメ参考書&過去問

上の記事で、最初に購入したテキストを紹介しています。

何冊も購入したり、頂いたりしましたが、本当に必要なテキストを厳選しました!

実際、使っていないテキストも多かったワン!

中央法規|過去問

過去問は絶対に必要です!

恐らく、7月頃に2025年度版が出版されると思います。

参考書は、ペンギンが目印

中央法規の参考書も購入しましたが、私には表現が難しく感じました。

ペンギン印の参考書は、表現がやさしくイラストがあるので、私のような福祉初心者の方でも理解しやすい参考書です。

※新カリキュラム版は、まだ発売されていないようです。

こちらの参考書がなくても、過去問の解説を理解できれば合格を目指せると思います。

振り返り|理想の勉強スケジュール

この記事を読んでわかるように、ドタバタなスケジュールで国家試験を迎えたことが伝わると思います。国試を終えて、こうすればよかったなと思うことが沢山あります。

そこで、もう一度試験勉強をするならこうする!という理想のスケジュールを作ってみました。

理想のスケジュール

この段階で、科目修了試験やレポート、プライベートでの大きなイベントを書き出します。

余裕をもったスケジュールを組みます。

最新の過去問題集が手に入るまでに、基礎を固めていきます。

この頃は、勉強し始めの時期なので、YouTubeで気軽に勉強することでハードルを下げます。

また、YouTubeは目と耳から情報が入るので、頭に情報が入りやすいなと実感しています。

何度も見ることで記憶に定着するので、私は2倍速で聴いていました。意外と耳が慣れてきます。

Excel分析を使い苦手科目を把握します。実際の試験時間で一通り解くことで時間配分も把握します。

ポイント

答え合わせの際には、必ず他の選択肢も確認します。なぜ間違いなのか?なぜ正解なのかを理解します。すべての解説を理解するには、膨大な時間が必要です。余裕のあるスケジュールと1問に割く時間をあらかじめ決めてタイマーで管理することがおすすめです。

各年度で、出題傾向が少し違います。最低でも過去3年分は勉強しておくと安心です。

とはいえ、来年から新カリキュラム。出題傾向が大きく変わるかもしれませんね。

旧カリキュラムであれば受験の必要はないですが、来年の新カリキュラムは、過去問でカバーできない科目があります。予想問題(模擬試験)を受けるとより実際の試験に近い勉強ができるので、この時期に模擬試験を受験することをオススメします。

実際の試験より難しい!?

模擬試験は、実際の試験より難しく作られているという情報を目にします。

本試験117点71%で合格した私は、模擬試験では52%の得点しか取れませんでした。

この結果に焦って勉強するというのもありますが、実際に解いた感覚としても難しい印象をもちました。

追い込み時期です。日本福祉大学の場合は、最後のレポート課題がある時期ですが、早めに終わらせて試験勉強に集中できると安心です。今までの努力が実らなかったら・・・と不安になりますが、あとひと踏ん張りです。

苦手科目を何度も復習したり、過去問を何度も解くことで自信に繋がります。

ミス対策

疲れてくると、1つ選べ・2つ選べを見逃してしまうことがあります。普段は大丈夫でも、案外疲れているのでケアレスミスに気を付けたいものです。

いくつ選択するのかチェックし、選択肢の横に大きく1or2と書くことでミスを防ぎました!見直しの時にも役立ちます。

マークシートにも慣れておくと安心!

この時期は、風邪も流行り、不安や頑張りすぎで体調を崩しやすい時期です。

日が変わるまでには、ベッドに入り万全な体制で試験に臨む準備を始めます。

私は、黒にんにく&ヨーグルトを積極的に取り入れていました!

以上が理想のスケジュールです。

このヨーグルトメーカーで大量のヨーグルトを作って消費していました(^^)/

最後に

この記事を読んでくださった方は、今年度の受験を予定している方が多いのでしょうか?

試験勉強をはじめたばかりで不安なことも多いと思います。

途中で、心が折れて勉強が嫌になる日もあるかもしれません。

そんな日は、ゆっくり休んだり、思いっきり遊んでリフレッシュする時間も大切です(^^)/

嫌になっても、一休みしてまた戻ってくればいいのです。

合格に向けて自分に合った勉強法で頑張っていきましょう!

コメント